CALEDONIA BLUES – Femmes au bord de la crise de mère

28 mai 2020

MAUNTEN – Entretien avec Drusilla Modjeska

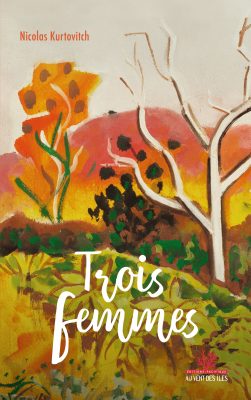

9 juin 2020 TROIS FEMMES, de Nicolas KURTOVITCH.

TROIS FEMMES, de Nicolas KURTOVITCH.

Hors du temps, délivré des contingences attachées au quotidien, un auteur en résidence, à l’étranger, absorbe de tout son être ce qui est donné à voir, à entendre. L’inspiration trouve là un espace où se déployer, un endroit de renouvellement de soi et de son écriture. Ce recueil en témoigne. Mais il comporte aussi des récits d’inspiration calédonienne ou des réflexions sur l’Histoire et les guerres universelles. Tableaux pris sur le vif, hypotyposes à Nouméa ou à Shanghai, voici de quoi sustenter le lecteur avide.

Convoquer le passé et relier les chaînons du temps sont deux thématiques souvent abordées en littérature. La recherche d’un paradis perdu, le maintien du souvenir d’un âge d’or, en partie disparu permet de s’interroger sur la notion d’identité. Faire revivre le passé, donner à entendre les sans voix, fussent-elles des femmes, raviver l’importance fondatrice de figures féminines aimantes, tel est le propos de Nicolas Kurtovitch dans ce recueil polyphonique intitulé Trois femmes. Une importance primordiale est donnée à la généalogie et les rapports de filiation sont perçus comme essentiels. Comment les divers portraits tissés à travers le temps sont-ils montrés comme fondateurs et constructifs chez l’auteur ? Quel rapport au monde se dessine au fil des textes ? Comment assumer l’idée que tout est de passage ?

Nous allons analyser le texte éponyme « Trois femmes ». Très fondateur et personnel, il est en résonnance avec le reste du recueil, reflet des engagements et de la sensibilité de Nicolas Kurtovitch. Il fait le lien entre les terres ancestrales, parfumées au thym des garrigues pour certains personnages, et la terre d’accueil, la Nouvelle-Calédonie. Il englobe les scènes vues et vécues en Chine. Il n’exclut pas la réflexion illustrée sur l’Humanité.

Structure et genres : récits et intermèdes

Il y a une double cassure dans le récit principal et dans l’œuvre ; l’une concerne la structure globale du recueil, fait de récits par divers narrateurs, à la première ou à la troisième personne et d’interruptions réflexives de l’auteur sur son époque. Ce sont des intermèdes personnels ou récits/réflexions intercalaires pour témoigner à son tour de l’état du monde. Numérotés en chiffres romains ils montrent l’engagement de l’auteur et la dénonciation des imperfections du monde. Les constats sont parfois amers et l’intention polémique, mais il arrive que les récits aient une connotation optimiste. « Pas de titre aux textes intercalaires car souvent le titre induit la lecture, ce que je ne souhaitais pas en écrivant ces courts textes. J’espère une immersion du lecteur dans le texte et dans son propre intérieur, sa propre lecture. » (Nicolas Kurtovitch)

Dans le premier récit on aborde tantôt progressivement, tantôt brusquement d’autres personnages, par un effet de concaténation. Il s’agit de passer en revue plusieurs générations et de les relier par le souvenir et les évocations. D’où ces retours en arrière, ces va-et-vient entre moment de la narration, présent et passé. Des relais de narration s’enchaînent, de manière interne et externe. Puis il y a ces intermèdes de l’auteur, qui interroge le monde, brisant les différentes diégèses. C’est une manière originale de déconstruire une structure classique.

Dans l’ensemble du recueil, le regard est acteur : c’est souvent en regardant vivre autrui que l’auteur écrit, puisant dans son imagination, ou dans l’Histoire, le terreau propice à ses développements.

Pour ce qui est des genres, ils sont divers : narration, poème, théâtre, réflexion sociologique, interpellation.

Dans Trois femmes

Le statut même de la narratrice principale appelle les réminiscences ; le temps et l’espace, convoqués, sont imbriqués. Analepses, prolepses et ellipses rythment la nouvelle. On assiste à une alternance d’histoires :

Celle de l’ancêtre -la mère- avec son fils Jérémie qui arrivent par bateau en Nouvelle-Calédonie.

Celle de Juliette et de son arrière-grand-mère.

Celles de la famille, reconstitués par I. la nounou de Lifou.

Celle de V., l’amie.

Les récits sont enchâssés et se donnent à lire comme un palimpseste déroulé progressivement. Le dédale des noms et des générations peu à peu prend sens, invitant le lecteur à recomposer l’aventure familiale, à l’allure d’odyssée. Ainsi le lecteur est invité à une reconstruction généalogique progressive et les aléas et bonheurs de la dynastie s’organisent peu à peu.

La délibération, le soliloque et les dialogues alternent car l’aïeule compose avec la communication avec sa famille et ses pairs et la solitude de ses pensées. L’appel du pays natal traverse la nouvelle.

Ce sont essentiellement la pratique de la réflexion et celle de l’écriture qui unissent formellement toutes ces nouvelles. Elles sont érigées en techniques suprêmes pour équilibrer la vie et trouver du sens à sa finitude.

La généalogie, la famille, les portraits de femmes, l’exil (« Une femme à sa fenêtre »), le lieu de la prime enfance, l’affection (« Trois femmes ») le voyage intérieur/physique (« Une femme à la fenêtre », « Trois femmes »), la solitude et la souffrance, la littérature comme exutoire pour échapper à la folie, le théâtre (« Les Papillons »), l’écriture salvatrice comme mission (« si tu vis, tu as quelque chose à dire » ; « T. est déjà libre »), la beauté de l’idéogramme et la poésie (« Une rencontre ») sont des thèmes récurrents, évoqués ensemble ou diversement.

La discontinuité dans le temps est manifeste ; elle révèle l’habileté de l’auteur qui nous enseigne les mondes parallèles, juxtaposés ou imbriqués : il y a une autre vie que celle de ces femmes ou de ces hommes ; Il y a la vie du dehors, le monde imparfait, les infrastructures insuffisantes ou inexistantes, la guerre, la violence, l’exclusion et le déni de l’Autre. Ces intermèdes faits de constats amers sont là pour nous le rappeler et susciter la réflexion sur un meilleur avenir ensemble.

Cette discontinuité est faite de ruptures, d’abandons, d’évanouissement : tout est passager, fugitif, furtif et fugace. Nous sommes des êtres de passage, il convient de capter l’instant. (Intermède IV page 95 ; Intermède II page 71 ; Deux hommes page 201 ; Une rencontre page 167 ; Un amour page 197…) Profondément influencé par le taoïsme, l’auteur du Dit du cafard taoïste écrit pour dire l’impermanence du monde et des choses.

Espaces et symbolisme dans le recueil

Pas de description statique ; rien de très précis en fait sur le cadre, qui voit évoluer les personnages, leurs pensées, leurs activités et leurs relations. Ils se révèlent petit à petit. L’auteur montre à la fois l’isolement de la demeure, lieu privilégié, et les liens qui l’unissent au reste du monde.

Le bateau emmène Jérémie et sa mère ; c’est un lieu de non-retour, propice à la réflexion sur soi et au rapprochement. Il indique une perspective de recommencement pour ces deux êtres abandonnés.

La véranda, comme le toit-terrasse ou chez H. est l’espace idéal de relaxation ; elle procure la fraîcheur, l’isolement, la paix de l’âme et accessoirement l’accueil de la famille et des amis. Elle permet des parties de cartes avec la grand-mère Marthe et l’observation réciproque entre l’aïeule et son petit-fils.

L’allée mène majestueusement au château et est le théâtre de jeu des deux frères ; c’est une enfance à la fois insouciante et chargée des souvenirs parisiens.

L’école, le pensionnat sont vécus comme des lieux de douleur et d’abandon par les pensionnaires isolés de leur famille ; une fois devenue surveillante, l’héroïne, ancienne pensionnaire, se raccroche à une photo et aux règles d’accueil pour supporter son sort. Quant au narrateur, qui a lui-même expérimenté la vie au pensionnat, il en sort meurtri d’avoir perdu son âme-sœur, un ami mort tragiquement dans un éboulement.

L’autobus est le lieu de la rencontre des contraires et un espace d’échange ; la dialectique y a cours et permet la réflexion, à court ou à long terme ; le voyage physique est suivi d’un cheminement intérieur et de l’adhésion aux thèses de l’adversaire.

Le pays au climat méditerranéen, fait de garrigue, de senteurs de thym et de romarin, donne la nostalgie à l’une des narratrices qui se sent déracinée parfois, comme passée à côté de sa vie ; le « heimat », la demeure familiale la hante malgré le bonheur apporté par sa descendance enracinée en terre calédonienne.

L’avion est l’espace convoité pour rentrer chez soi et échapper à l’insularité. L’aïeule en s’informant pour un billet manifeste la tentation du grand retour.

Le café est le lieu d’un certain voyeurisme : on est abrité, occupé et l’on glisse un regard subreptice vers l’extérieur. À la fois témoin et interprète, l’on est en bonne place pour retranscrire sans en avoir l’air. Le café fait de l’écrivain un voleur d’instants, un caméraman discret de scènes extérieures, l’œil pour voir et décrire le Monde.

La rue est propice à l’inspiration : espace public, elle permet l’émergence d’un acte privé, l’écriture. Elle donne naissance à l’étincelle génératrice d’expression. Elle construit l’écrivain et le nourrit. Ouverte, elle aboutit à l’intime. C’est le paradoxe de la création, qui part du dehors pour s’exprimer au-dedans.

Le squat suinte la misère et rayonne de rires d’enfants heureux d’évoluer parmi les racines de palétuviers.

Autant de théâtres pour le spectacle du monde, autant de postes de surveillance et d’observation, autant de tours de guet pour capter l’essence du vivant et magnifier le souvenir.

Le temps dans le recueil

Il est relié comme un fil qui refuse de se rompre ; hier conduit à aujourd’hui qui à son tour convoque le passé. Le temps est métaphorique et allégorique d’une continuité. Les discontinuités ne sont qu’apparentes car l’être d’aujourd’hui est fait de toutes les contingences de maintenant et de tous les aléas d’hier. C’est le grand enseignement de ce recueil : la construction identitaire est étroitement liée à l’histoire : les autres et moi, moi parmi le monde. Si je suis jeté au monde, c’est que d’autres y ont contribué. D’où une forme de reconnaissance et un hommage à ces personnes du passé, proche ou lointain, qui demeurent présentes. La petite histoire s’insère dans la grande Histoire.

Maintes nouvelles font se télescoper la chronologie pour faire renaître les victimes du passé et considérer un vécu d’exception, qu’il s’agit de clôturer dans la dignité et l’espérance. Ainsi soixante ans séparent l’aïeule de « Trois femmes » de son pays natal et ce n’est pas sans conséquence sur sa propre construction mentale et identitaire. A la fin du XIXème siècle des exécutions massives et sommaires ont décimé des familles, comme l’atteste « Un journal », familles aptes cependant par le souvenir et l’espoir, à se reconstruire. De la guerre à la résistance en passant par la Libération, des gens ont été blessés, meurtris, amputés de tout, et pourtant prêts à la résilience.

Intérêt

Un des charmes du livre est certainement la vie intérieure et les échanges que mènent les personnages, soucieux de maintenir des liens familiaux et affectifs, tout en étant traversés par la nostalgie et les désirs inassouvis. Souffrance et sérénité cohabitent, instant présent et souvenirs coexistent.

C’est le temps de la narration et de la réminiscence des jeux à la Robinson dans ce grand jardin et cette demeure ancestrale, magnifiée par le souvenir et les personnes qui y ont vécu, ou qui ont gravité autour. C’est aussi le moment de récapituler la vie, d’imaginer ce qu’elle serait sans les contingences parfois graves ou dramatiques (exil, deuil, abandon, séparation, emprisonnement …) Le recueil fonctionne à la manière d’une photographie faite d’instantanés, d’incursions ou de regards sur des lieux et des époques, rappelant le film « Fenêtre sur cour ». Le regard scrute et témoigne. Fidèle au tao il observe la nature et le monde.

L’idée de permanence temporelle est questionnée, les notions de filiation et de transmission posent la question de l’identité : qui suis-je ? D’où je viens ? Comment me positionner dans le temps et dans mon temps ? À ces questions indirectes sur son origine, jamais formellement posées, N. Kurtovitch mêle une préoccupation sur l’aujourd’hui. La vanité des conventions, la vacuité des existences, la finitude de l’être et des sentiments sont illustrés et déclinés.

Ce recueil donne une impulsion. En mettant en scène divers personnages dans leur environnement, Nicolas Kurtovitch part en quête de sens souvent absent dans le monde et suscite réflexion et envie d’agir. Comme pour les personnages de la nouvelle « Les papillons », la littérature crée un réseau et impulse la réflexion sur Moi et le monde, imparfait par essence, mystérieux sans explication.

On ne peut refermer le livre sans réfléchir à la finitude de l’être, à sa propension au bonheur et à l’impossibilité de l’atteindre, en dépit des tentatives. Ecrire pour échapper à la touffeur de la ville avec ses miasmes et ses rumeurs ; évoquer le passé pour mieux s’ancrer dans un présent imparfait. Retracer des portraits blessés et montrer les limites de la résilience.

Un pessimisme relatif domine le recueil que ne désavouerait pas Schopenhauer.

Une étude réalisée par Nicole CHARDON-ISCH.